Mit einem neuen Verfahren erleichtern Schweizer Wissenschaftler die Erforschung und Optimierung von Katalyse-Prozessen in der chemischen Industrie.

80 Prozent aller Produkte der chemischen Industrie werden mit Katalyse-Verfahren hergestellt. Auch in der Energieumwandlung und Abgasreinigung ist Katalyse unverzichtbar. Die Industrie probiert immer neue Substanzen und Anordnungen aus, die neue und bessere katalytische Verfahren ermöglichen können. Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI in Villigen und der ETH Zürich haben nun eine Methode entwickelt, die Genauigkeit solcher Versuche stark zu verbessern, was die Suche nach optimalen Lösungen beschleunigen dürfte.

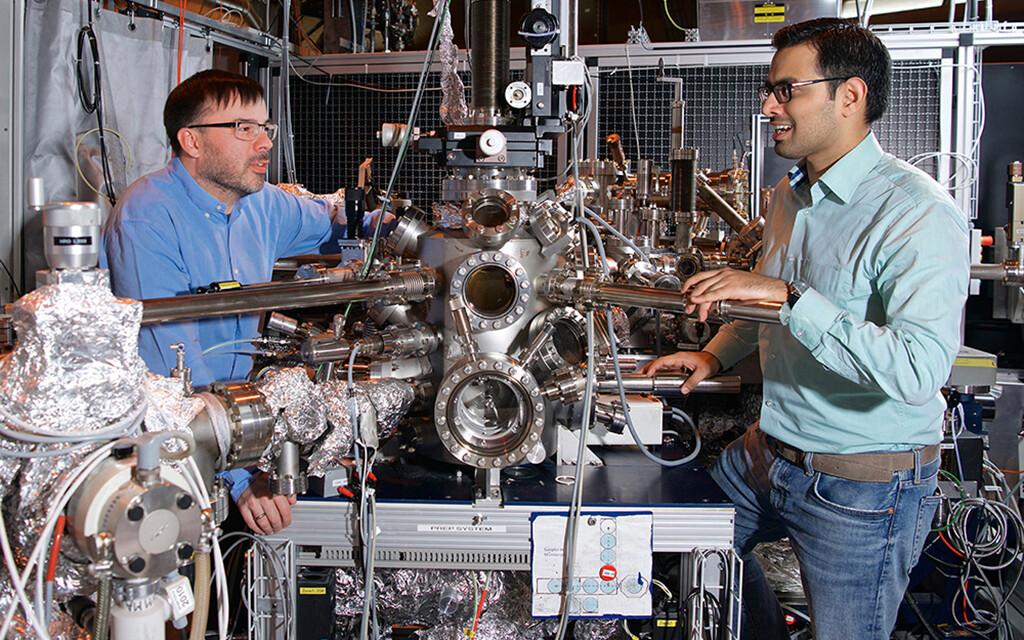

Mit einem neuen Verfahren erleichtern Schweizer Wissenschaftler die Erforschung und Optimierung von Katalyse-Prozessen in der chemischen Industrie: „Wir haben einen Weg gefunden, katalytische Modellsysteme – also Versuchsanordnungen – auf einen Nanometer genau zu konstruieren und dann die chemische Reaktion einzelner Nanopartikel zu verfolgen“, sagt Waiz Karim, der sowohl am Labor für Mikro- und Nanotechnologie des Paul Scherrer Instituts PSI tätig ist als auch am Institut für Chemie und Bioingenieurwissenschaften der ETH Zürich. „Dadurch wird es möglich, die Effizienz katalytischer Prozesse gezielt zu optimieren.“

Katalyse ist ein fundamentaler Prozess in der Chemie: Dabei wird die Reaktion von Substanzen durch das Beisein eines Katalysators in Gang gebracht oder beschleunigt. Sie spielt eine grosse Rolle in der Herstellung von Kunststoffen, Säuren und anderen chemischen Produkten, bei der Aufbereitung von Abgasen und bei der Speicherung von Energie (siehe Hintergrund). Darum hat die Industrie grosses Interesse daran, ihre katalytischen Verfahren zu optimieren. „Dafür braucht sie ein tieferes Verständnis, was dabei auf molekularer Ebene vor sich geht“, sagt Jeroen van Bokhoven, Leiter des Labors Katalyse und nachhaltige Chemie am PSI und Professor für heterogene Katalyse an der ETH, der die Studie geleitet hat.

Modellversuch mit unerreichter Präzision

Dieses tiefere Verständnis kann der neue Ansatz liefern: Die Forschenden bauten ein Modellsystem, in dem die Katalyse bis ins kleinste Detail untersucht werden kann. Die Versuche wurden vornehmlich am PSI durchgeführt, die theoretischen Grundlagen an der ETH Zürich erarbeitet. Für den Modellversuch verwendete das Team um Karim und van Bokhoven Eisenoxid, das durch Zugabe von Wasserstoff und unter Beihilfe des Katalysators Platin zu Eisen umgewandelt wird. Das Platin spaltet den molekularen Wasserstoff (H2) in elementaren Wasserstoff (H) auf; als solcher kann er leichter mit dem Eisenoxid reagieren.

Der Clou ihres Modells: Mithilfe modernster Elektronenstrahl-Lithografie, die sonst vor allem in der Halbleitertechnik eingesetzt wird, gelang es, winzige, aus nur wenigen Atomen bestehende Partikel auf ein Trägermaterial aufzubringen. Die Eisenoxidpartikel waren nur 60, die Platinpartikel 30 Nanometer klein – das entspricht ungefähr dem Zweitausendstel des Durchmessers eines menschlichen Haares. Diese Körnchen platzierten die Forschenden paarweise in einem rasterartigen Modell in 15 verschiedenen Abständen zueinander – im ersten Rastersegment lag das Platin genau auf dem Eisenoxid, im 15. Segment lagen die Partikel 45 Nanometer voneinander entfernt. In einem 16. Segment lag das Eisenoxid ganz allein. „Wir konnten also 16 verschiedene Situationen auf einmal testen und dabei Grösse und Abstand der Partikel auf den Nanometer genau bestimmen“, erklärt Karim. Dann bedampften sie das Modell mit Wasserstoff und schauten, was passiert.

Für diese Beobachtung im molekularen Bereich hatte das Team in einem früheren Projekt ein Verfahren zur mikroskopischen Untersuchung solch winziger Körnchen mittels Röntgenstrahlen genutzt, „Spektromikroskopie von Einzelpartikeln“ genannt. Die dazu nötigen Instrumente bietet die Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS des PSI, eine Grossforschungsanlage, die Röntgenlicht hoher Qualität erzeugt. So ist also nicht nur die Präzision der Partikelplatzierung neu, auch die entsprechend genaue Beobachtung der chemischen Reaktionen – noch dazu von vielen Partikeln in verschiedenen Situationen gleichzeitig – war zuvor nicht möglich: „In bisherigen Studien konnte die Platzierung der Nanopartikel bis zu 30 Nanometer danebenliegen“, erläutert Karim.

Überschwemmung mit Wasserstoff

Wie sich zeigte, spielen sich manche chemischen Phänomene aber in noch kleineren Dimensionen ab. So auch der sogenannte Wasserstoff-Spillover-Effekt, den die PSI- und ETH-Forscher mit ihrem neuen Modell untersuchten.

Er trägt entscheidend zur Effizienz einer Katalyse mit Wasserstoff bei. Den Effekt hat man zwar bereits 1964 entdeckt, bislang aber nicht bis ins Detail verstehen und visualisieren können. Darum war es umstritten, unter welchen Umständen er tatsächlich eintritt.

Das Team um Karim und van Bokhoven hat ihn erstmals mit der nötigen Präzision untersuchen können: Die Wasserstoffmoleküle spalten sich, wenn sie auf das Platinpartikel treffen, und fliessen als elementarer Wasserstoff zu den Seiten herunter auf das Trägermaterial. Dann breiten sie sich rundherum aus wie Wasser, das aus einer Quelle strömt. Dabei treffen die Wasserstoffatome auf die Eisenoxid-Partikel und „reduzieren“ sie zu Eisen, wie Fachleute das nennen. „Wir konnten nachweisen, dass es auf das Trägermaterial ankommt, wie weit der Wasserstoff fliesst“, berichtet Karim. Je weiter er fliesst, desto mehr kann der Spillover zur Katalyse beitragen. Ist der Träger etwa Aluminiumoxid, das selbst nicht reduziert werden kann, fliesst der Wasserstoff nicht weiter als 15 Nanometer. Bei reduzierbarem Titanoxid dagegen strömt er über die ganze Fläche. „Bei manchen Trägermaterialien ist es also wichtig, wie eng die Partikel auf ihnen sitzen.“

Chemische Wissenschaft enorm voranbringen

So haben die Forschenden von PSI und ETH mit ihrem neuen nanotechnologischen Verfahren also die Umstände des Wasserstoff-Spillovers geklärt. „Unser Verfahren basiert auf drei Säulen“, fasst Jeroen van Bokhoven zusammen. „Die Nanofabrikation des Modellsystems, die präzise Messung der chemischen Reaktionen und dazu die theoretische Modellierung: Im Einklang mit unseren Experimenten haben wir den Prozess bis hinunter auf die molekulare Ebene beschrieben.“ Dies dürfte die chemische Wissenschaft insgesamt enorm voranbringen: „Wir öffnen damit eine ganz neue Dimension, um Katalyseprozesse zu untersuchen und zu verstehen. Und mit diesem Verständnis können dann die Herstellungsverfahren viel gezielter verbessert werden.“

Hintergrund: In der chemischen Industrie ist Katalyse unverzichtbar, rund 80 Prozent aller chemischen Produkte basieren darauf. Dabei wird die Reaktion von Substanzen durch eine weitere Substanz, den Katalysator, in Gang gebracht oder beschleunigt. Katalyse ist notwendig, um Kunststoffe herzustellen, Alkohole, Säuren, Benzin und Düngemittel. Ausserdem ist sie am Werk, wenn der Katalysator im Auto einen Grossteil der schädlichen Abgase in weniger schädliche umwandelt. Oder wenn alternativer Strom in Form von Wasserstoff gespeichert wird. Meist kommt dabei die „heterogene“ Katalyse zum Einsatz, wenn also der Katalysator in einer anderen Phase vorliegt als die reagierenden Stoffe: In der Regel ist der Katalysator fest und über die Oberfläche eines Trägermaterials verteilt. Die Reaktanten sind gasförmig oder flüssig.

Katalyse ist aber auch in der Natur weit verbreitet. So färben sich nicht nur etwa geschnittene Äpfel oder Birnen braun, weil Enzyme als Biokatalysator wirken und das Fruchtfleisch mit dem Luftsauerstoff reagieren lassen. Auch die Atmung, die Photosynthese und die Gewinnung von Energie aus der Nahrung laufen katalysiert ab. Ohne dieses Prinzip würde unser gesamter Organismus – und der anderer Lebewesen – nicht funktionieren.

Text: Jan Berndorff

———————————————————————-

Über das PSI

Das Paul Scherrer Institut PSI entwickelt, baut und betreibt grosse und komplexe Forschungsanlagen und stellt sie der nationalen und internationalen Forschungsgemeinde zur Verfügung. Eigene Forschungsschwerpunkte sind Materie und Material, Energie und Umwelt sowie Mensch und Gesundheit. Die Ausbildung von jungen Menschen ist ein zentrales Anliegen des PSI. Deshalb sind etwa ein Viertel unserer Mitarbeitenden Postdoktorierende, Doktorierende oder Lernende. Insgesamt beschäftigt das PSI 2000 Mitarbeitende, das damit das grösste Forschungsinstitut der Schweiz ist. Das Jahresbudget beträgt rund CHF 370 Mio. Das PSI ist Teil des ETH-Bereichs, dem auch die ETH Zürich und die ETH Lausanne angehören sowie die Forschungsinstitute Eawag, Empa und WSL.Originalveröffentlichung:

Catalyst support effects on hydrogen spillover

Waiz Karim, Clelia Spreafico, Armin Kleibert, Jens Gobrecht, Joost VandeVondele, Yasin Ekinci, Jeroen A. van Bokhoven

Nature, 5 January 2017

DOI: https://dx.doi.org/10.1038/nature20782

Weitere Informationen:

http://psi.ch/srsu – Darstellung der Mitteilung auf der Webseite des PSI mit einer weiteren Abbildung